Hors commerce sauf tomes III et V

I. Lilian Silburn, Premiers travaux (1947 —) et extraits de Une vie mystique [Jacqueline Chambron]

II. Instant et Cause, Le discontinu dans la pensée philosophique de l’Inde (1955)

III. Lilian Silburn et ses Amis dans la Revue « Hermès » (1967 —)

IV. Aux sources du Bouddhisme (1977 —)

V. Études sivaïtes (1957 —) : Paramartha sûtra, Vatulanatha sûtra, Vijñana Bairava, La Bhakti

VI. Études sivaïtes (1968 —) : Mahartamanjari, Hymnes d’Abhinavagupta, Hymnes aux Kali & Sivananda

VII. Études sivaïtes (1980 —) : Sivasutra & Vimarsini, La Kundalini

VIII. Études sivaïtes (1990-1992) Spandakarika de Vasugupta, Tantraloka, chapitres 1-5.

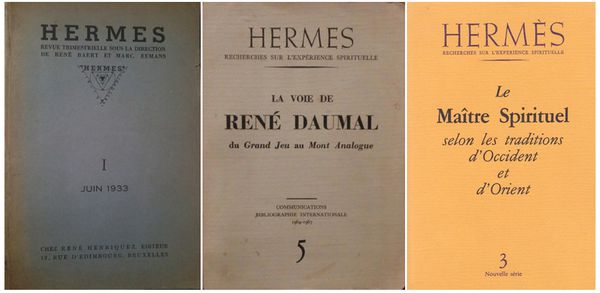

Sous un même titre « HERMES » parurent de nombreuses séries de contributions consacrées à la réalité intérieure. Elles étaient ouvertes à « l’expérimentation spirituelle ». Plusieurs se succédèrent ainsi entre 1933 et 2010. Sur cette longue durée proche de celle d’un siècle s’exprimèrent de nombreuses figures de « sensibilité spiritualité érudite 1 ».

Mais le public n’était « pas aussi important qu’on pouvait le croire, en tout cas à ce niveau d’exigence ». Aussi leurs contributions restèrent confidentielles 2 malgré une qualité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

§§

On trouvera ici un choix effectué dans les dernières parutions d’« HERMES ». Il s’agit des textes rédigés par Lilian Silburn, Jacqueline Chambron, Jacqueline Sebeo, Jean et Marinette Bruno. Ils constituent une magnifique conclusion aux séries. Ils sont un appel adressé à tous les chercheurs de vie intérieure.

Le quart du présent volume constitue une anthologie mystique qui ouvre à l’universel. Elle est constituée de choix d’écrits de Ruusbroec, de Jean de la Croix, de Madame Guyon et s’achève sur une une présentation du Nuage d’Inconnaissance apprécié par Lilian Silburn. L’ouverture sur les trois traditions en terres d’Islam, en Inde, en Chine est assurée par des textes de Jîli, Abhinavagupta, K’uo an3.

L’ensemble de tous les textes, incluant l’anthologie que nous venons d’évoquer, suit strictement l’ordre des parutions d’« HERMES », soit n° 4 et n° 6 de la Deuxième série dirigée par Jacques Masui, puis n° 1, n° 2 [= n° 6 de la Deuxième série], n° 3, n° 4 de la « Nouvelle [Troisième] série sous la direction de Lilian Silburn »4.

Présentation aérée où les contributions sont précédées d’une page blanche. Deux tables des matières, dont la dernière réduite aux titres principaux.

Il serait désastreux de démanteler la structure sous-jacente révélée par les sommaires ou tables de matières. Ils révèlent des choix et la pensée profondément structurée de leur « dame directrice5 ».

Cette pensée s’unifie autour de trois thèmes essentiels : les Voies mystiques, le [vrai] Vide, le Maître spirituel. Ce sont les trois parties de la présente restitution. À ces parties I, II, III, reprenant les titres des HERMÈS numéros 1, 2, 3, s’ajoutent IV, V, VI beaucoup plus brèves : numéro 4, textes inédits, présentation et histoire des séries.

§§

On découvrira aussi que les SOMMAIRES rétablis intégralement en section VI « HERMES » méritent une méditation attentive. Les « grands connaisseurs » d’auteurs spirituels sont presque tous présents6. Bien des contributions oubliées et écartées du présent tome « Lilian Silburn et ses Amis III Revue HERMÈS » mériteraient redécouverte. Une autre sauvegarde, intellectuelle donc vraiment moins urgente, serait à faire ?

Dominique Tronc

Cette réédition se limite aux contributions de Lilian Silburn et de quatre contributeurs, ses ami(e)s proches appartenant à la « génération des Aînés ». Il s’agit de Jacqueline Chambron, Jacqueline Sebeo, Jean et Marinette Bruno.

Les titres des contributions sont suivis du nom de leur auteur(e).

L’ordre suivi est chronologique.

La « table des matières » principale livre les contenus détaillés7.

La « table réduite » qui achève le tome facilite une recherche par titre de contribution.

Styles uniformisés8.

Hermès va se spécialiser davantage. Les premières séries ont répondu à un besoin de leur temps. Dans ce même esprit, il nous semble que ce qui manque le plus de nos jours, c’est une connaissance ou une approche de l’expérience mystique libératrice dans sa totalité et particulièrement à ses plus hauts niveaux. Si l’on perd de vue sa finalité, on risque de s’égarer dès le départ.

Nous employons le mot mystique en son sens noble qui est son sens premier. Il s’applique, dans le langage des Pères grecs, à la connaissance des « mystères »10 qui relève de la voie contemplative proprement dite.

Dûment conduite, une expérience de cet ordre, malgré l’intensité de l’énergie éveillée et les bouleversements profonds qu’implique la mort du « moi », exclut les extravagances d’un mysticisme devenu par la suite fort douteux.

Le mot a l’avantage d’englober les divers aspects de cette expérience — que l’on mette l’accent sur l’amour divin ou sur la prise de conscience. Il suggère la vie nouvelle, spécifique, indéfinissable, à laquelle on accède en découvrant ce que nous appelons, avec des auteurs spirituels français du XVIIe siècle, « l’intériorité ». [30]

Notre grande enquête s’ouvre à toutes les traditions — telle a toujours été la ligne d’Hermès — car en toutes on trouve des hommes et des femmes qui ont voulu toucher le fond du Réel, qui ont réalisé pleinement leur nature d’Eveillés, qui n’ont eu de cesse qu’ils se soient abîmés en Dieu ou dans l’Absolu. Nous respecterons le langage et les conceptions propres à chacune et nous verrons que, si différentes qu’elles soient en leurs formes religieuses extérieures, ces traditions se rejoignent au niveau de l’expérience mystique.

L’Inde qui s’est forgé, tant dans l’Hindouisme que dans le Bouddhisme, un vocabulaire rigoureux, propre à exprimer la subtilité de ses analyses des états spécifiques d’absorption ainsi que des cheminements psychiques conscients ou subconscients, offre au chercheur à la fois un instrument de travail et une mine inépuisable de matériaux. Nous publierons notamment des textes inédits des différentes écoles du Sivaïsme moniste du Cachemire, dont la très grande richesse commence à être connue. Cette investigation aura naturellement recours aux œuvres des soufis qui possèdent, eux aussi, une véritable science de la progression mystique. Elle puisera également dans le vaste fonds chrétien, d’un accès linguistique et philosophique plus simple, dans la mystique juive ou les classiques du taoïsme11.

Bien loin d’un comparatisme étroit et passionné, bien loin d’analogies au niveau de généralités, nous voulons mettre en parallèle des textes lourds de sens, autour d’un thème que des études achèveront d’élucider.

Dans la plupart des textes sacrés et dans les œuvres des grands mystiques tout est envisagé du point de vue de l’homme libéré de la pensée dualisante. Il s’ensuit que les conceptions exprimées sont extrêmement difficiles à saisir par l’esprit non libéré qui doit, à chaque pas, s’efforcer hors de son erreur « congénitale » pour tâcher de comprendre. (Cf. ici p. 183.12)

Le regard de « l’homme parfait » descend vers les plans inférieurs tandis que nous nous efforçons d’entrevoir des cimes voilées !

À ce libre regard correspond l’argument des œuvres : l’exposé commence à la Réalité suprême pour descendre de degré en degré jusqu’au monde visible, épousant ainsi le [31] mouvement de la manifestation divine13. Il ne saurait en être autrement puisque c’est de la Réalité ultime que tout part, à elle que tout revient, et elle que jamais rien ne quitte.

À rebours de ce déploiement, les voies mystiques constituent le retour à la source unique. Dans le présent volume, avant de les aborder, il fallait donc esquisser cette « descente ». Étant donné l’ampleur du sujet — traiter de plusieurs systèmes à la fois — et la brièveté de développement que le volume autorisait, il était impossible de distinguer les nuances propres à chaque doctrine. Plutôt que d’en faire un exposé sommaire, il a paru préférable de laisser parler les textes eux-mêmes de sorte que le chapitre d’introduction se présente comme une anthologie centrée sur la réalité divine, telle — ne l’oublions pas — que les très grands mystiques la découvrent. Les voies s’expliquent en fonction d’elle.

Ce premier volume est d’une difficulté exceptionnelle, car son champ couvre à la fois toute la réalité et tout l’ensemble des voies. L’aventure mystique ayant été ainsi évoquée en sa totalité, les volumes ultérieurs n’auront plus qu’à en analyser des aspects précis et limités.

Voici quelques-uns des thèmes que nous envisageons d’aborder :

— Découverte de ce domaine de « l’intériorité » qui définit la mystique. Sa comparaison avec des expériences isolées de poètes, d’écrivains.

— Analyse des états de vigilance et d’absorption : oraison, contemplation, dhydna, samadhi, samàpatti, etc.

— Description des différents types de saints, de mystiques et de maîtres : yogin, jñânin, etc.

— Quiétude et non-agir. Bon et mauvais quiétisme.

— L’indifférencié et la mystique nocturne. Avec une étude de la « nuit » qui la distinguerait des états d’indifférenciation primitive et de dépression.

— Le souffle. Pneuma, prana, etc.

— Réminiscence et reconnaissance. Platon, soufisme, école sivaïte Pratyabhijñâ, poètes anglais.

Un reprint du numéro ancien d’Hermès sur Le Vide va paraître prochainement et un peu plus tard Le Maître spirituel sera réédité avec des modifications et des additions.

À un musulman qui insultait un juif, al-Hallâj dit, en guise de reproche :

« Mon fils, toutes les croyances relèvent du Très-Haut : Il assigna à chaque groupe une croyance, non par un choix émanant d’eux, mais par un choix à eux imposé… Sache aussi que le judaïsme, le christianisme, l’islamisme et autres croyances sont des surnoms différents et des appellations diverses. Mais le But de ces croyances ne change ni ne varie. »

Ensuite il récita :

« J’ai médité sur les croyances en m’efforçant de les comprendre ;

Je les ai trouvées telle une base unique à multiples ramifications.

Ne va point exiger de quiconque qu’il adopte telle ou telle croyance ;

Cela empêcherait toute entente solide.

Réclame de lui plutôt une Base qui exprime pour lui

Toutes les hautes significations : alors il comprendra. »

(Al-H. 133)14

Que le lecteur ancien heureux de renouer avec la Revue Hermès ou celui qui la découvre ne s’effarouche pas de la difficulté de ce premier numéro.

Nous nous proposons de faire apparaître les similitudes profondes des traditions et des expériences qui ont trait à ce que nous nommons « Vie mystique ». Aussi nous a-t-il paru nécessaire d’en mettre à jour les fondements et les directions générales tels qu’ils sont exprimés à travers les textes et les courants de pensée aussi différents que ceux que nous avons retenus.

Les jalons de cette convergence de fond et d’ensemble suggèrent plus que tout autre discours la Réalité d’une seule et même expérience qui se répète identique à elle-même à travers la diversité des siècles, des lieux et des hommes.

Si l’on pénètre vraiment dans l’univers des grands mystiques, si l’on recueille avec amour et vigilance chacun de leurs aperçus, c’est une merveille de découvrir qu’il n’y a pas de contradiction, d’impossibilité, de dilemme : lorsque tous les aspects ont trouvé leur éclairage, tout devient simple, harmonieux, ils se fondent les uns dans les autres sans heurt ; il suffit de mettre en place chaque pièce du grand puzzle pour que les contours s’en estompent les uns après les autres et se perdent dans la paix profonde de la Lumière primordiale, signes anéantis sitôt qu’ils ont été lus. [38]15

On ne peut sentir cette simplicité sans avoir esquissé une vaste vue d’ensemble, dût-elle donner le vertige. A l’origine, l’ineffable simplicité de l’Essence, à l’arrivée, pourrait-on dire, celle de « l’homme commun », qui définitivement enraciné en son origine disparaît dans la foule de ses semblables sans se distinguer ni se confondre. Entre les deux, la grande fresque de l’ombre et de la lumière, faite d’éclairs et d’obscurités, d’effrois et d’ivresses, trame lumineuse de haillons, reflets de l’éternel combat toujours perdu, mais inlassablement repris, et le plus glorieux qui soit.

De ce combat avec la Réalité, pour elle et par elle nous évoquons les grands moments à travers des textes chrétiens, sivaïtes et sûfi16.

Nous avons choisi pour ce numéro des textes mystiques qui traitent des trois voies intérieures couronnées par la Non-Voie.

Des cimes qu’ils atteignent, ils jettent un même regard sur le chemin parcouru : celui de l’expérience.

À ce titre les génies comme Maître Eckhart, Ibn'Arabî, Abhinavagupta et Jîlî se révèlent d’une même famille. Leur mystique sobre et paradoxale est une mystique de l’Essence et ils se jouent non sans humour des difficultés de l’expression : il n’y a point d’antinomie pour qui réside à la source de la vie, et leur style puissant tient à la force unitive de leur expérience.

Mais que l’on ne s’y trompe pas, la mystique à laquelle nous donnons la parole à travers les textes que nous choisissons, en marge de tous les substituts frelatés que notre époque voit pulluler, n’est pas une théologie ni une mystique spéculative ou intellectualiste, elle n’est pas non plus une mystique de l’affectivité ou des effusions extatiques si souvent décriées.

Vie essentielle, elle englobe tous les aspects qu’on lui prête isolément : amour, connaissance, activité, mais dans une intériorité qui les transcende. C’est pourquoi les textes que nous citons invitent plus à recouvrer plénitude et liberté qu’à obtenir salut et libération.

S’ils ne proposent que nudité et indistinction, anéantissement du moi, car ils savent que « dans ce qui comporte [39] distinction on n’éprouve ni être, ni Dieu, ni unité, ni repos, ni perfection » ils montrent aussi — et c’est la magie de la grâce — qu’il n’est point de nudité qui n’ait sa plénitude jusqu’au jour où l’une et l’autre se confondent dans un cœur libre et détaché, vibrant à l’unisson de l’univers, signe d’une intériorité cosmique.

Si nous nous plaisons à rapprocher des textes aussi différents que ceux de Madame Guyon, Ruysbroeck, Abhinavagupta, Jîlî et Eckhart pour mettre en évidence les courants identiques qui les traversent, nous ne voulons pas nous perdre dans un comparatisme méticuleux qui ferait oublier la saveur propre à chacun. Nous nous attachons au contraire à conserver aux traditions leur spécificité. C’est elle, en effet, qui donne sa couleur aux rapprochements proposés puisqu’elle en assure la variété et la diversité.

Il suffira de se tenir à la source pour saisir leurs correspondances dans les multiples aspects que prend la lumière divine à travers le prisme de leur cœur :

Rouge intense et fulgurant de Ruysbroeck dont le style abrupt allie les éclats sauvages de l’expérience au cadre traditionnel.

Lumière diffuse et enveloppante de la prose intime et modeste de Madame Guyon qui tient l’expérience à notre portée.

Lumière irisée, subtile et chatoyante de Jîlî.

Mais aussi vaste espace de la chaude lumière du Cachemire où s’épanouit, harmonieuse et transparente, la Science divine d’Abhinavagupta.

Éclairs décisifs de l’éloquence sans artifice de Maître Eckhart et, enfin, sombre luminosité du Pseudo-Denys.

Certes les apparences diffèrent si l’on s’en tient aux colorations des styles, des époques et des traditions. Et pourtant, à l’origine, la même Lumière divine, blanche, incolore, l’Un sans mode…

Il est au seuil de toute création un moment merveilleux et fécond, celui où l’on s’arrête interdit, étonné, celui où la vision ordinaire s’évanouit, où le cri de surprise jaillit du cœur devant la nouveauté entrevue. Ce dépaysement qui accompagne toute découverte, surgit dans la vie mystique avec une profondeur et une intensité particulières.

Et si nous n’avons pas reculé devant la difficulté des textes, ce n’est point pour exiger du lecteur un effort, une tension intellectuelle, inutiles ici, mais dans l’espoir de susciter le plus fertile des dépaysements.

Si, en marge de toute pensée dualisante, il sait rester disponible et réceptif à la vision soudaine et subtile que fera jaillir pour lui, l’éclair de l’une ou de l’autre des citations proposées, alors peut-être lui sera-t-il donné de prendre pied dans ce qu’il reconnaîtra, ô surprise, pour sa vraie patrie.

Il est, semble-t-il, quelques êtres qui atteignent les rivages d’une mer aussi mystérieuse qu’inaccessible, et à travers leur stupéfaction ou leur émerveillement nous parviennent les échos de leur découverte même s’ils ne cessent de répéter leur impuissance à décrire l’aventure qui est la leur. N’est-il point étrange, en effet, d’entendre leurs chants résonner toujours des mêmes accents, leurs paroles se briser sur les mêmes impossibilités, sur les mêmes limites du langage et de la raison ? La convergence de leurs émois, l’identité de leurs thèmes nous apportent des éléments sur lesquels fonder une connaissance qui nous les rend plus proches, même si le premier jalon en est l’abîme infranchissable qui sépare l’expérience de la conscience ordinaire de ce qui est vécu par le mystique.

Ainsi à l’orée de cette expérience, chacun à sa manière et selon sa tradition, va le répétant ; il ne peut dire, rien ne peut être dit, car Cela ne se compare à rien, c’est insaisissable et sans accès. Et de l’unanimité de leurs témoignages, nourris de paradoxes et de balbutiements, se détache la Réalité divine, Essence une, simple, sans égale et, par là indicible, inconnaissable, à elle-même sa propre preuve. [44]

Suc, nectar, ambroisie, effleurement, fulguration, les expressions sensorielles se multiplient cependant pour tenter de suggérer le caractère concret d’une expérience qui se dérobe à toute idée, que toute notion, que tout discours dénature et trahit.

Mais n’est-ce pas céder à l’inévitable trahison que de commencer par célébrer l’Un hors duquel il n’y a rien ?

« Dis

Lui, Dieu, est UN !

Dieu !...

L’Impénétrable !

Il n’engendre pas ;

Il n’est pas engendré ; nul n’est égal à Lui ! 18. »

La définition même de l’Islam est une affirmation éclatante et exclusive de l’Unité dont tous les sūfī sont les défenseurs ardents et subtils. Dans le Traité de l’Unité la formule célèbre est explicitée ainsi : « il n’y a pas de lieu autre que Lui, il n’y a pas d’existence autre que Lui, il n’y a pas d’autre autre que Lui, et il n’y a pas de Dieu si ce n’est Lui. » (Un. 34.)19.

« L’Essence de Dieu est le mystère de l’Unité » dit Jîlî. (H. J. 26.)

Et Al-Hallāj parle de l’Unité en tant « qu’énigme obscure vers laquelle il n’y a ni voyage ni étape ».

« Énigme », car Dieu, dit-il, « a prescrit d’attester Son Unité et interdit de décrire le fond de Son Essence ». Mais dans un même mouvement, il dénonce la vanité de cette affirmation pourtant essentielle : « Garde-toi de proclamer son Unité. » « À Dieu seul appartient de proclamer son Unité. »

En effet, d’une part cette proclamation est trop en dehors du langage pour être exprimée et d’autre part : « Sache, dit-il, que l’homme qui proclame l’Unité de Dieu s’affirme lui-même. Or, s’affirmer soi-même c’est s’associer implicitement à Dieu. En réalité, c’est Dieu Lui-même qui proclame Son Unité par la bouche de qui Il veut d’entre Ses créatures. » (Al-H., 139-143.)

[45]

Le Pseudo-Denys, dans un chapitre intitulé « Du parfait et de l’unique », écrit : « Unique, il l’est en ce sens qu’il est toutes choses de façon synthétique dans la transcendance d’une seule unité, et qu’il produit toutes choses sans sortir pour autant de sa propre unité… Cet Un, cause universelle, n’est pas cependant l’unité de plusieurs réalités, car il précède la distinction même de l’unité et de la pluralité et c’est lui qui définit tout ensemble unité et pluralité. » (D. 173.)

De nombreux mystiques chrétiens éprouvent eux aussi le besoin d’affirmer Dieu comme l’Un absolu. Ainsi Maître Eckhart : « Dieu est l’Un absolu sans que s’y ajoute la moindre multiplicité d’une distinction, ne serait-ce que d’une pensée, du fait que tout ce qui est en lui est Dieu lui-même. » Et encore : « C’est le propre de Dieu et de sa nature que d’être incomparable et de n’être semblable à personne. » (Anc. 130-131 et Pf. 235.)

Dans une autre tradition, celle du Śivaïsme du Cachemire, Abhinavagupta rend hommage lui aussi à « Cet Un dont l’essence est l’immuable Lumière de toutes les clartés et de toutes les ténèbres, en qui clartés et ténèbres résident, le Souverain même, nature innée de tous les êtres… » (H. A. 25.)

Mais, comme Denys, il tient à dégager l’unique Réalité de notions telles que dualité, multiplicité et unité qu’on lui surimpose arbitrairement, et il célèbre « cette Lumière consciente, illimitée, autonome, véritable, infinie, sans imperfection, éternelle, spontanée qui disperse les ténèbres faites de deux ennemis irréconciliables : dualisme et non-dualisme… » (H. A., 68.)

Soulignant le caractère ineffable de la Réalité afin d’exprimer que rien ne peut ni révéler l’absolu ni conduire à lui puisque, toujours présent, il est l’évidence même, Abhinavagupta, dans sa glose à la Parātrimsikā 20 emploie le terme anuttara, « Insurpassable », pour désigner la Réalité, en jouant sur la riche étymologie de la racine de ce mot : an-uttara signifie « incomparable » — rien n’est supérieur à la Conscience plénière de la Divinité —, mais aussi « inexprimable » si l’on donne à uttara son sens de « spécifications verbales », l’anuttara transcendant alors toute distinction.

S’il en est ainsi, on se demande : « Face à cet Insurpassable et Ineffable, quel discours peut-il y avoir et quelle [46] Voie différencierait adoré, adorant et adoration ? » (H. A., 57.)

L’Essence unique est non seulement incomparable, mais inconnaissable et donc indicible.

Denys, Ruysbroeck, Al-Hallāj se font l’écho de ce témoignage, chacun dans la tonalité qui le caractérise :

« Si la Déité dépasse tout raisonnement et toute connaissance, absolument supérieure à l’intelligence et à l’essence, embrassant toutes choses et les rassemblant, les comprenant et les anticipant, mais elle-même inaccessible à toutes prises, si elle exclut et sensation et image et opinion et raisonnement et contact et science, comment pourrons-nous discuter sérieusement des noms qui conviennent aux réalités divines ayant d’abord montré que la Déité suressentielle échappe à toute expression et transcende tout nom ? » (D. 73.)

« Cette lumière simple de l’essence est infinie, immense et sans mode », dit Ruysbroeck, et encore : « Dans cette simplicité toute pure de l’essence divine, il n’existe ni connaissance, ni désir, ni activité ; car c’est là un abîme sans mode où n’atteint jamais aucune compréhension active. » (R., 143 et 147.)

.

Al-Hallāj, avec son intransigeance coutumière, disait de Dieu : « Rien ne se mélange avec Lui et aucun ne se mêle à Lui… Nulle pensée ne Le jauge, nulle idée ne Le figure, nul regard ne L’atteint… »

Et il recommandait : « Mon fils, garde ton cœur de penser à Lui, et ta langue de Le citer ; emploie-les plutôt à Le remercier sans cesse. Car, penser à Son Essence, imaginer Ses attributs, proclamer Son Existence, sont à la fois faute immense et orgueil démesuré. » (Al-H., 113-114.)

.

Jîlî, parlant de l’Essence, explique pourquoi elle échappe à la raison.

« On ne La conçoit donc pas par quelque idée rationnelle, pas plus qu’on ne La comprend par quelque allusion conventionnelle ; car on ne comprend une chose qu’en vertu d’une relation qui lui assigne une position, ou par une négation, donc par son contraire ; or, il n’y a, [47] dans toute l’existence, aucune relation qui “situe” l’Essence, ni aucune assignation qui s’applique à Elle, donc rien qui puisse La nier et rien qui Lui soit contraire. Elle est, pour le langage, comme si Elle n’existait pas, et sous ce rapport Elle Se refuse à l’entendement humain. »

Par contre, l’évidence réside uniquement dans la connaissance immédiate et indifférenciée, en quoi consiste précisément « la perception de l’Essence par Elle-même ».

L’Essence est donc inconnaissable, mais paradoxalement, constate Jîlî, « il est impossible de l’ignorer :

.

« Est-ce que j’ai tout appris, globalement et distinctement,

De Ton Essence, ô Toi, en Qui s’unissent les Qualités ?

Ou est-ce que Ta Face est trop sublime pour que Sa nature puisse être saisie ?

Je saisis donc que Son Essence ne peut être saisie.

Loin de Toi que quelqu’un Te sonde, et loin de Toi

Que quelqu’un T’ignore, — ô perplexité. » (H. J. 26.)

.

Comment la raison poursuivrait-elle son chemin face à l’évidence ? La connaissance distinctive conduit à une certitude d’ordre intellectuel, non à l’évidence.

C’est aux Śivaïtes du Cachemire qu’il appartient d’être très clair à ce sujet. Avec quelle simplicité n’énoncent-ils pas que la Conscience, évidente par soi, en soi, est à elle-même sa propre preuve21.

Aucun moyen ou critère de connaissance ne peut la révéler : bien loin de démontrer son existence, ces moyens dépendent de la conscience et, sans elle, ils ne sont rien. Mettre en doute la Conscience, c’est assumer tacitement sa validité. Ksemarāja, glosant ainsi les Śiva sūtra, cite l’exemple suivant, tiré d’un ancien traité, pour montrer que la conscience s’affirme dans l’effort même qu’elle fait pour se nier :

“Il en est de l’énergie consciente de Śiva comme d’un homme qui s’efforce de sauter avec ses pieds par-dessus l’ombre de sa tête, alors que (l’ombre) de sa tête ne se trouve déjà plus là où ses pieds s’étaient posés.” (S.S.v., I. I. p. 36.)

Les sūfī récusent toute preuve du Dieu Très-Haut étant donné que le témoin « se tient à l’intérieur même de ces preuves » (lbn al-A’rabi)22. [48]

Al-Chibli, à qui l’on demandait quand arrive-t-on à contempler la Vérité ? répondait : « Lorsque le Témoin apparaît, annihilant les preuves du témoignage. » (Kh., 112.)

Ibn “Arābi disait encore :

« Comment pourrait-on décrire Celui qui n’a pas d’autre attribut que Lui-rnême. Celui qui n’a pas d’autre Témoin que Lui-même qui puisse saisir son Essence totale, Celui qui est son propre Témoin, Celui dont la Réalité est son Être même. Le connaît celui qui L’a trouvé… » (Kh., 129.)

Et Al-Hallāj :

‘(1) Il n’y a plus, entre moi et Dieu, d’explication (intermédiaire), ni démonstration, ni miracles, pour me convaincre… (3) La preuve est à Lui, de Lui, vers Lui, en Lui, le Témoin même du Réel dans une révélation se formulant. (4) La preuve est à Lui, de Lui, en Lui et pour Lui ; en vérité, c’est Lui que nous y avons trouvé, comme une science en sa démonstration. (5)… vous tous, êtres contingents, êtes déviés de Lui de toute la fissure des temps…’ (Dîw., a 29.)

.

Essence, unité, lumière, Conscience abyssale et sans mode, nuée, ténèbre, désert, suprême domaine ou royaume de Dieu, tous ces termes tentent de dire et de redire, aux limites de l’expérience, la simplicité nue de l’Essence indifférenciée, impersonnelle et qui se dérobe à toute relation, mer insondable où s’abîment tous les grands mystiques. Et si le mot de Dieu leur échappe encore, ce n’est plus pour désigner le Dieu personnel ou le Dieu corrélatif à l’univers qu’il manifeste ou qu’il crée, mais la merveilleuse Essence dans laquelle ils se perdent.

Ce que les mystiques tiennent à communiquer avant tout, c’est l’aspect profond et dynamique de leur expérience. Il ne s’agit point d’une approche philosophique abstruse qui chercherait à dépasser les autres, grâce à une dialectique plus subtile, ni de la découverte d’une entité abstraite ou figée, mais de la Réalité même qui « vibre », « bouillonne » et se répand, source de toute vie.

Ici encore les témoignages venant de différentes traditions concordent. Choisissant quelques exemples, nous [49] allons montrer comment Śivaïtes, chrétiens ou musulmans voient l’univers émaner d’une surabondance de vie, de lumière et d’amour.

Pour les mystiques cachemiriens, Śiva, étant inséparable de son Énergie, est puissance et fécondité infinies. Eternellement il opère. La Réalité frémit de vie sous forme de spanda, Acte vibrant ; l’énergie est en effet une source à jamais jaillissante, toujours en acte ; en vibrant elle manifeste le différencié et c’est en vibrant aussi qu’elle conduit au repos dans l’indifférencié. L’image de la Roue des énergies, privilégiée dans le système Krama, figure le Tout comme un pur dynamisme. Au moyeu de la Roue réside le Cœur divin dont la pulsation se propage en énergies rayonnantes qui perpétuellement déploient les niveaux de l’univers, puis reviennent se résorber au Centre pour y être, non pas abolies, mais en quelque sorte transfigurées23.

.

Commentant dans un traité en latin la réponse de Dieu à Moïse : ego sum qui sum, Maître Eckhart observe que ce redoublement du verbe signifie l’acte divin intérieur qui révèle dans le mouvement la quiétude de l’Essence. C’est, dit-il, une sorte de bouillonnement ou d’effervescence de l’Être s’échauffant intérieurement, « qui se liquéfie et bouillonne en lui-même et vers lui-même comme la lumière qui se pénètre totalement, lux in luce et in lucem. Ainsi l’Être revient sur lui-même et se réfléchit totalement sur sa propre totalité24. »

« La Vie signifie une sorte de jaillissement dans lequel une chose fermente et se verse d’abord en soi-même, en épanchant tout ce qu’elle est dans tout ce qu’elle est, avant de se déverser et de se répandre en dehors25. »

« Dieu seul est la Vie, car ni fin extérieure, ni cause, ni raison ne le déterminent, et que vivre en soi-même, c’est jaillir spontanément sans dépendance, sans concept et sans pourquoi. »

Ainsi l’activité divine est d’abord en elle-même bullitio, la Vie avant la vie, puis ebullitio, débordement en dehors de soi-même, écoulement hors du fond divin qui produit l’univers. [50]

Ruysbroeck met aussi en valeur l’activité divine :

‘… L’Unité des Personnes… est féconde et engendre sans cesse l’éternelle Sagesse… (Dieu) agit sans cesse, car Il est pure activité selon la fécondité de sa nature ; et s’Il n’agissait pas, Il n’existerait pas, ni aucune créature au ciel ou sur la terre : aussi est-Il toujours agissant et sans cesse jouissant26.’

« Comme cette Unité tournée vers elle-même est pure jouissance, et tournée vers le dehors fécondité, la source de l’Unité s’écoule…27. »

« Source vive et insondable » dit Ruysbroeck (R. 158) Il compare aussi le Saint-Esprit à une « mer houleuse de laquelle tout bien découle, tout en y demeurant rassemblé sans mesure. » (R. 157.)

C’est d’une surabondance de l’Essence que surgit l’univers et, pour tous nos mystiques, l’effusion consiste en un débordement de puissance, de lumière, de béatitude ou d’amour.

Selon Abhinavagupta, le Seigneur engendre l’univers par « l’excès d’expansion de son énergie innée. » (P.S. 64.)

Denys, parlant de la Cause unique, déclare : « Par un débordement de sa propre essence, elle a produit toutes les essences ». Ou encore : « la diffusion infiniment puissante de Dieu pénètre tous les êtres, et il n’est aucun être qui soit totalement privé de toute puissance ».

En effet, ‘par la surabondance de son pouvoir (elle) confère la puissance à la faiblesse même.’ Dieu « se répand tout entier en toutes choses28. »

Ibn ‘Arabî, à propos du Verbe Adamique, évoque « l’effusion inépuisable de la révélation essentielle », le terme « effusion » (al-fayd) référant à cette Parole « Dieu a créé le monde dans les ténèbres ; puis il versa sur lui de Sa Lumière. » (Sag. 20-22.)

Il existe une double irradiation ou effusion : l’une [51] suprême, intérieure, en laquelle Dieu se révèle de toute éternité à lui-même, puis, lui succédant, l’effusion extérieure, objective, en laquelle apparaissent les perfections, et qui se produit dans les êtres, simples reflets de la pure essence29.

Maître Eckhart affirme : « L’art de Dieu est de devenir perceptible à soi-même dans un rayonnement qui retourne en soi. » Il cite aussi la parole du prophète : « J’ai épanché mon âme — en moi-même. » (P. 99, 310.)

Et Denys, avant lui, évoquait ce même débordement de Dieu illuminant le monde comme étant la « Lumière intelligible » — celle de la Conscience pour les Śivaïtes.

« On appelle donc Lumière intelligible ce Bien qui est au-delà de toute lumière, car il est source de tout rayonnement et il répand le trop-plein de sa lumière sur toutes les intelligences… C’est lui qui les illumine de toute sa plénitude, qui renouvelle leurs puissances d’intellection… qui contient d’avance et conserve en soi l’entière maîtrise de la puissance illuminatrice. » (D. 99-100.)

Effusion de béatitude ou d’exultation

Dans le Śivaïsme c’est de l’énergie de félicité qu’émane l’univers30.

« Dès que la félicité s’éveille, écrit Abhinavagupta, apparaît un jaillissement qui se déploie jusqu’à l’énergie d’activité. » Plus précisément l’énergie divine inséparable de Śiva est la prise de conscience que Śiva a de Soi sous forme de béatitude quand il tend imperceptiblement à se dilater au sortir de la plénitude indivise et qu’il se met à vibrer de façon spontanée en vue de s’exprimer. » (T.A. III, 67-68.)

Dans le Royaume des Amants, Ruysbroeck insiste sur la très haute Unité de la nature divine, à la fois vivante et féconde. Dieu jouit et agit. Antérieurement à cette activité divine, ne règne dans l’Essence que la félicité à laquelle nulle voie ne mène.

Ibn ‘Arabî définit l’ordre divin comme un mouvement se dégageant du repos : « Or, le mouvement qui est l’existence même du monde est un mouvement d’amour comme l’indique la parole du Prophète (prononcée au nom de [52] Dieu) : “J’étais un trésor caché. Je voulus être connu, et J’ai créé le monde” ; s’il n’y avait pas cet amour divin le monde n’eût pas été manifesté. » (Im.)

Denys ne dit pas autre chose : Dieu est désir et amour 31... « C’est lui-même qui, de soi-même, est manifestation de soi-même… mouvement simple d’un amoureux désir qui se meut de soi-même et agit par soi-même : qui préexiste dans le Bien et déborde du Bien sur tout être avant de se retourner derechef vers le Bien. Il apparaît ainsi que le divin Désir est en soi sans fin et sans principe, tel un cercle perpétuel, qui, grâce au Bien, à partir du Bien, au sein même du Bien et en vue du Bien, parcourt une parfaite orbite, demeurant identique à soi-même et conforme à son identité. »

« Ce Bien lui-même dont l’amoureux désir, à la fois beau et bon, s’étend à la totalité des êtres par la surabondance de son amoureuse bonté, sort aussi de lui-même lorsqu’il exerce ses Providences à l’égard de tous les êtres et qu’en quelque façon il les captive par le sortilège de sa bonté, de sa charité, et de son désir32. »

On pourrait évoquer en parallèle l’amour mutuel de Śiva et de son énergie, leurs jeux amoureux qui fondent l’univers. Et de même que Śiva se donne sans compter, allant jusqu’à offrir son Soi, pour Denys : « Ce Dieu qui est être de façon suressentielle fait don de son être aux autres êtres et produit toute essence. » (88.)

Mais que l’effusion soit de lumière, de puissance ou d’amour, la manifestation émane et se résorbe, sans jamais laisser de trace, au cœur de l’unité, c’est ce que s’efforcent de dire les formules lapidaires qui se font écho à travers les différentes traditions.

Avec la même sobriété et la même vigueur intransigeante, elles tentent de formuler le mystère de la manifestation et du retour à l’Un, de résoudre la contradiction apparente de l’Un et du multiple.

Abhinavagupta évoque ainsi la Conscience indifférenciée :

« C’est en elle-même, par elle-même et à partir d’elle-même qu’elle manifeste tout ce qui existe. » [53]

Denys cite saint Paul pour montrer que le Beau-et-Bien est tout ensemble principe, fin et moyen :

« Tout est de lui, par lui, en lui et pour lui33. »

Denys encore, avec une extrême concision, définit comme suit l’Unité divine : « À partir de qui, à travers qui, en qui et pour qui existent tout être, tout ordre, toute subsistance, toute plénitude et toute conversion. » (174.)

.

Pour les Śivaïtes, tout ne fait qu’un avec Śiva — Soi cosmique, soi individuel, l’énergie qui sert de voile et d’obstacle à la réalisation du Soi — puisque Śiva est le seul existant qui se voile et se dévoile à sa guise. C’est pourquoi Somānanda, au début de sa Śivadrsti, se salue lui-même en ces termes :

« Que Śiva qui nous est totalement immanent rende hommage à lui-même, Soi tout-épanoui, à l’aide de sa propre énergie, (Śiva) qui par soi-même se fait obstruction à soi-même, obstruction qui n’est autre que le Soi ! »

Ibn al-Fāridh disait aussi : « Et c’est de moi à moi que va ma Salutation. »

À qui lui demandait en quoi consistent les états d’émission, de manifestation et de résorption de l’univers, Abhinavagupta répondait : « c’est la projection du Soi dans le Soi et par le Soi ». « Par le Soi », glose Jayaratha, c’est-à-dire en excluant tout recours à la nature ; l’émission a lieu « dans le Soi » et non en un lieu ou un temps qui en seraient séparés. C’est « l’œuvre du Soi, uniquement de lui qui est sujet et objet de connaissance. La projection est une fulguration, sous des formes internes et externes à travers les aspects variés de la manifestation. Ainsi, seule la suprême Conscience, plénitude parfaite, est ce qui fulgure… » (III. v. 141.)

.

Maître Eckhart : « Et le Seigneur parle ainsi par la bouche du Prophète Osée : “Je veux conduire l’âme noble dans une solitude et là, je parlerai dans son cœur”. Un avec l’Un, Un de l’Un, Un dans l’Un et, dans l’Un, Un éternellement34. »

En sa surabondance, l’Essence flue et se manifeste ; puis elle reflue et se révèle en tant qu’unique. Mais qu’elle flue ou reflue, elle reste immuable comme le firmament, car tout a lieu par elle-même et en elle-même. [54]

« La Déité est une source, tout provient d’elle et tout s’écoule de nouveau en elle : aussi est-elle également une mer. » (A.S. III, 168.)

« Quand je me perds en Dieu, je reviens à nouveau au lieu où j’ai été de toute éternité, avant moi » déclare Angelus Silesius. (V. 332.)

Ruysbroeck dit de l’homme qui possède le don de force spirituelle :

« Il voit Dieu se répandre et s’écouler comme la mer en furie avec d’inconcevables délices en tous ceux qui sont capables de le recevoir, et puis refluer avec eux et les attirer dans les hautes vagues de son unité. Ils ne peuvent plus tenir en eux-mêmes quand s’offre à eux l’unité ; ils s’écoulent ainsi dans ce mouvement de flux et de reflux, portés par un amour véritable. » (R. 121.)

.

Pour exprimer le mouvement sur fond d’immutabilité, les Śivaites recourent à l’image de la vague (ūrmi) qui s’enfle, déferle sur le rivage, puis reflue vers le large. Source de tout dynamisme — sans elle, point de mouvement ni de vie —, elle est aussi source de repos dans l’indifférencié, car flux et reflux ont lieu dans le lac infini de l’énergie consciente, « océan de la suprême ambroisie, source d’où flue l’univers, Lac transparent et tout jaillissant » 35 et qui ne s’écoule qu’en lui-même.

Ce double mouvement d’aller et de retour qui a sa source en lui-même a également été saisi par Denys, en ces termes :

« Mais ramenons derechef toutes ces puissances à l’unité et disons qu’il n’existe qu’une Puissance simple, productrice d’union et de cohésion, qui est le principe spontané de son propre mouvement, et qui du Bien jusqu’au dernier des êtres, puis de nouveau de cet être même jusqu’au Bien, parcourt sa révolution cyclique à travers tous les échelons, à partir de soi, à travers soi et jusqu’à soi, sans que cesse jamais, identique à soi-même, cette révolution sur soi-même. » (D. 110.)

Cet intense, ce prodigieux mouvement de vie se retrouve aussi chez notre mystique rhénan. L’image d’une roue qui roule d’elle-même exprime la révolution éternelle. Dieu passe d’abord de l’unité à la diversité du Dieu personnel — la trinité incluant le Verbe renferme du même coup la multiplicité de l’univers — puis il retourne à [55] l’indivisible unité. Cette émanation du monde ne doit pas être considérée comme un simple mirage sans portée réelle ; le monde est au contraire souverainement positif. En effet, la procession à partir de l’unité indivise jusqu’à l’universelle diversité, puis le retour à l’unité primordiale — flux et reflux — tendent à la plénitude :

« Dieu, dit Eckhart, ne se repose pas là où il est le premier commencement. Au contraire, il se repose là où il est la fin et la trêve de tout être. Non que cet être devienne néant ; au contraire, il est alors accompli dans sa plus haute perfection36. »

.

La position des Śivaïtes est similaire : Śiva à travers l’énergie se manifeste en l’univers puis, à travers cette même énergie, il fait retour à Paramasiva, c’est-à-dire Śiva en sa suprématie, qui contient tout en lui-même et que ce déploiement a enrichi.

Ibn'Arabî 37 admet que l’achèvement est plus parfait que le début :

« Car l’Essence aime la perfection ; or, la connaissance qu’a Dieu de Lui-même en tant qu’Il est indépendant des mondes, ne se rapporte qu’à Lui seul ; pour que la connaissance soit parfaite à tous les degrés, il faut que la connaissance de l’éphémère… se réalise également. La perfection (ou l’Infinité) divine s’exprime donc en ce qu’elle manifeste la connaissance relative aussi bien que la connaissance éternelle, de sorte que la dignité divine de la Connaissance soit parfaite sous l’un et l’autre aspects […].

« De la même manière se parfait l’Être… L’Être éternel est l’être de Dieu en Lui-même ; l’être non éternel est l’Être divin [se reflétant] dans les “formes” du monde immuable… Il se manifeste donc à Lui-même dans les formes du monde, afin que l’Être soit parfait [sous tous les rapports bien que le relatif ne puisse rien ajouter à l’éternel]. » (Sag., 163.)

Dhou’l-Noun l’Égyptien adresse au Créateur la louange suivante :

« Tes créatures, personne d’autre que Toi ne les a créées et, en les créant, Tu T’es exalté. » (Kh., 43.)

Ainsi, rien ne peut échapper à l’unique Réalité, le [56] multiple ne saurait provenir d’autre chose que de l’unité. IL n’y a pas contradiction, mais nécessité ; « Rien, dit Denys… n’existe qui ne participe d’une certaine façon à l’unité de Celui qui contient d’avance et synthétiquement la totalité universelle, sans excepter les opposés mêmes, qui en lui se réduisent à l’unité. Sans l’unité, la multiplicité n’existerait pas ; sans multiplicité, par contre, l’unité reste possible… » (D. 173.)

Pour les musulmans, « la totalité du divin est faite du divin incréé (haqq) et du divin créé, ces deux faces de la réalité absolue » écrit H. Corbin (Im. 227, n. 46). Le divin incréé, Essence en soi (dhat), est indépendant de l’univers et se suffit à lui-même.

D’après Jāmî :

« “La Réalité des réalités”, qui est l’Être divin essentiel, le plus exalté, est la Réalité de toutes choses. Il est Un en Lui-même et “unique” de telle sorte que la pluralité ne peut pénétrer en Lui…

« Supprime les mots “ceci” et “cela”

La qualité implique la différence et l’hostilité.

Dans tout cet univers plein de beauté et sans imperfection,

Ne vois qu’une seule substance et qu’une seule Essence. »

« Cette Essence unique sous son aspect absolu, dénuée de tous phénomènes, toutes limitations, toute multiplicité, est la “Réalité”. Par ailleurs, la multiplicité par laquelle Dieu Se manifeste quand il Se revêt des phénomènes fait qu’Il est tout l’univers créé. C’est pourquoi l’univers est l’expression extérieure et visible de la “Réalité”, et la “Réalité” est la réalité intérieure et invisible de l’univers. Avant d’être manifesté à la vue extérieure, l’univers était identique à la “Réalité” ; et la “Réalité”, après cette manifestation, est identique à l’univers. Bien plus : il n’y a en fait, qu’un seul Être réel ; Son occultation et Sa manifestation, Son antériorité et Sa postériorité ne sont que Ses relations et Ses aspects. “Il est le Premier et le Dernier, l’Extérieur et l’Intérieur” (Coran, LVII. 3). » (Antho., 245.)

« II est l’existence de ce qui se révèle et l’Essence de ce qui reste caché. » [57]

Dans le Śivaïsme, la Conscience absolue ou le suprême Śiva renferme tous les contrastes et n’exclut rien :

« Ce que l’on nomme Conscience n’est autre que… la nature même de l’univers entier avec ses modalités d’être et de non-être », trouve-t-on dans la Śivasūtravimarsinī (I. 1).

« (Ces) clartés au sein de la Clarté, et (ces) ténèbres au sein de la Ténèbre, clartés et ténèbres au plus haut degré — je salue cette Splendeur sans pareille ! » chante Abhinavagupta à la première stance de sa Laghuvrtti.

Le Samvidullāsa dit de même :

« La Réalité Śivaïte est d’une manière indescriptible nonchalance pleine d’ardeur, ténèbres intenses identiques à la lumière, vacuité faite de plénitude. » (MM., 140.)

Et pourtant il n’y a point d’opposés dans l’Un, en ce sens que, selon Somānanda, « la nature divine demeure identique en toutes choses. Si l’on y distingue des états supérieurs et inférieurs, c’est à l’intention de gens imbus de convictions erronées. » Privés de l’évidence qui accompagne la vision mystique, intuitive et globale, ces hommes forgent arbitrairement des contrastes : pur-impur, bien-mal, alors que la même puissance divine et la même Conscience infinie se trouvent partout indifféremment dans le pur et dans l’impur. (S.D. I. 48.)

.

Chez les mystiques, paradoxes et contrastes se fondent dans une intuition globale. Comme le suggère Maître Eckhart :

« L’Essence unifie et enferme tout en soi… Dans cette étreinte générale Tout se résout en Tout, car, là, Tout tient Tout enfermé en soi. Mais en soi-même cela reste quelque chose de non fermé pour soi. » (P. 77.)

C’est ce que dit Jîlî, mais en d’autres termes, à propos du Tout :

Il est inconnaissable et il ne l’est pas, car « la connaissance distinctive ne s’y rapporte pas, quel que soit le point de vue puisqu’il est impossible que Dieu ait une limite et qu’il n’y a pas moyen de connaître ce qui n’a pas de limite. Mais Dieu (al-haqq) se révèle dans cet état par voie de totalisation et d’intégration. » (H. J. 43.)

Abhinavagupta fait, lui aussi, appel à la « grande intégration » (mahāvyāpti). Ce terme désigne à la fois la diffusion omnipénétrante de la Conscience dans le Soi puis dans l’univers en ses divers aspects, et aussi une intégration totale lorsque l’univers est réintégré à l’énergie divine [58] et celle-ci à la Conscience incomparable (anuttara), l’ensemble se perdant en Paramasiva (T.A. III v. 205).

Selon Ruysbroeck, « Cette lumière simple de l’essence… embrasse l’unité des personnes divines ainsi que l’unité de l’âme et de toutes ses puissances, de telle sorte que cette simple lumière enveloppe et pénètre de ses rayons la tendance naturelle et fondamentale à s’attacher à Dieu par simple jouissance » (143). À elle adhèrent de façon fruitive les esprits aimants, tous les êtres étant « suspendus… à l’essence divine » (142), dans les abîmes de laquelle reflue et se résorbe l’activité de Dieu et de toutes les créatures.

Nos mystiques soutiennent que l’essence ou la divinité sans aspects « simplifie » en réduisant tout à l’unité. Elle ne peut être ni sujet ni objet de connaissance, et pourtant cette essence, inconnaissable comme telle aux êtres limités, constitue la réalité intime de toute connaissance.

Pour Abhinavagupta, nos connaissances ne sont unifiées que par le Seigneur puisqu’il est « l’unique conscience lumineuse par soi ». (P.S. 40.)

Denys dit de même :

« Comme l’ignorance divise ceux qui se sont égarés, ainsi la présence de la lumière intelligible rassemble et réunit ceux qu’elle éclaire, elle les perfectionne, les convertit à l’être absolu, et les détournent de la pluralité des conjectures, en ramenant la variété de leurs visions — ou plutôt de leurs imaginations — à une seule connaissance, véridique, purifiée, unifiée, et en les emplissant d’une lumière unique et unifiante. » (100.

Les grands mystiques nous font entrevoir la pure Essence resplendissant de son propre éclat et qui englobe tout.

Plus proches de nous, nous émeuvent les lamentations de ceux qui, l’ayant entrevue ou la pressentant, se plaignent ou souffrent de ce qu’elle se cache et se dérobe, de ce qu’elle leur échappe alors qu’elle est là.

Comment cette Essence lumineuse de son propre éclat peut-elle se voiler à elle-même ? Abhinavagupta formule merveilleusement l’énigme :

« Qu’y a-t-il en effet de plus difficile que de faire apparaître en Lui, lumière par nature, la négation de la lumière au moment même où sa nature essentielle de lumière consciente brille sans interruption ? Une telle œuvre de Sa libre énergie semble impossible aux êtres limités que nous sommes. » (H. A., 29.)

Quant aux sūfī, ils voient précisément dans ce mystère une preuve de grandeur et de toute-puissance :

« Quel mystère que Sa manifestation soit Sa non-manifestation même » s’écrient-ils, nous rendant perceptible le fait que Dieu ne saurait se révéler sans s’être caché. Là réside le mystère de la manifestation [60] :

« Voilà ce qui te démontre Sa Toute-puissance, exalté soit-Il : qu’Il se cache à toi par ce qui n’a pas d’existence hors de Lui » dit Al-Iskandarî (Doct., 60).

Meister Eckhart, citant Denys, rappelle que « Dieu est une fontaine qui s’est écoulée en elle-même en sorte que sa nature est cachée à tout le créé. » (P. 101.)

De même que nous ne pouvons jouir de la plénitude du soleil parce qu’il nous éblouit, parce que des nuages le cachent ou en raison d’une maladie congénitale de l’œil qui trouble la vision, de même, pourrait-on dire, trois obscurités nous voilent l’Essence divine : l’intensité omnipénétrante de sa Lumière, l’opacité des attributs différenciés, la taie de l’ego et sa vision à double pôle38.

La Lumière remplit l’univers. Évidente par elle-même, elle est source de toute connaissance. « Partout où vous vous tournez, là est la Face de Dieu » (Coran II, 109). Et pourtant elle reste invisible. Utpaladeva proteste et se plaint de ne pas voir ce qui seul peut être vu et que dérobe son éclat :

« Pour Te connaître, il n’est nul besoin d’aide ; il n’existe pas d’obstacle non plus. Tout est submergé par le flot surabondant de Ton existence. » Et encore : « Ta pure Lumière surpasse en éclat le rayonnement de milliers de soleils. Tu remplis l’univers entier et cependant nulle part Tu n’es visible. » (Bh., p. 17 et 19.)

La lumière pure est un voile, son propre éclat la cache. « Ceux qui sont voilés le sont ou par la lumière pure ou par les attributs humains. »

Selon un verset de Mahesvarānanda :

« Le plus beau des rubis est voilé par l’éclat de ses propres rayons. Ainsi, bien qu’il resplendisse du plus grand éclat pour tout le monde, le Soi n’est pas manifeste. » (M.M., v. 9.)

Le Soi se cache sous un éblouissement silencieux, voilé et déformé par l’extension de ses propres énergies comme la pierre précieuse par ses rayons ou comme le soleil de midi que son éclat excessif dérobe aux regards ; la lumière du Soi est nuit pour la pensée empirique et pour les sens, les pensées dualisantes n’ayant nul accès à la lumière parfaite et sans ombre. [61]

Abhinavagupta salue « Śiva (qui) éclaire perpétuellement avec la torche de son énergie cognitive la multiplicité des choses immergées dans l’abîme profond qu’est son propre Cœur. » (I. P. v. I. V. 1.) L’éclat lumineux de cette insondable caverne reste invisible à cause de sa luminosité même. Et parce que cette divine lumière seule éclaire tout ce que nous voyons elle nous échappe. Comment en effet pourrions-nous voir la source de ce par quoi nous voyons ?

Scellé en nous, Śiva, soleil de la vibrante et fulgurante Conscience éclaire le monde à travers nos organes, mais si nous voyons tout en Lui, nous ne voyons ni Lui ni le foyer de sa lumière, notre propre cœur.

« C’est en tournant le dos au soleil, écrit T. Burckhardt, qu’on regarde l’arc-en-ciel ; de même, la vision de Dieu se reflétant par Ses “couleurs” dans l’univers s’opère en vertu de la Lumière divine, sans qu’on puisse directement contempler la source de celle-ci. » (H. J., 10.)

Ainsi en raison de sa pureté, de sa nudité, de son infinité, la lumière échappe à nos yeux trop faibles pour la contempler et demeure invisible à force d’être patente.

« Gloire plus cachée que le caché, plus évidente que l’évident lui-même » chante la Mahārthamanjari (V. 68). Éternellement présente, elle repose invisible dans la caverne de l’illusion ; évidente, elle fulgure sans interruption, mais non reconnue dans sa plénitude, elle demeure cachée, Réalité à la fois secrète et manifeste, comme le proclame un Tantra, par la bouche de la Déesse, s’adressant ainsi au Seigneur :

« O Tout-Puissant, Toi mon propre moi, révèle-moi ce grand abîme mystérieux qui est aussi le grand abîme sans mystère39, cette énergie qui séjourne dans le cœur et par laquelle j’obtiendrai un parfait assouvissement. »

C’est de cette évidence que s’efforce de se persuader le sūfī Ibn « Atā » Allah d’Alexandrie qui prie en ces termes :

« Ô Toi qui es voilé dans les enveloppes de Ta gloire de sorte que personne ne peut Te voir ! Ô toi qui rayonnes au-dehors dans la perfection de ta Splendeur, de sorte que le cœur (des mystiques) a perçu ta Majesté ! Comment serais-tu caché puisque tu es à jamais manifeste ou comment serais-tu absent puisque tu es à jamais présent et que tu veilles sur nous ! » (Arb., 102.) [62]

Mais en deçà du pur éclat de la lumière blanche de l’Essence, le Dieu doué d’attributs, de qualités ou d’énergies, selon les traditions, arrache des cris douloureux aux mystiques souffrant d’être séparés de la pure Essence par cela même qui la leur révèle, tout comme le nuage rend perceptible l’éloignement du soleil :

Al-Hallāj se plaint : « Il se dérobe à tout dévoilement et à toute manifestation. Il est trop saint pour être atteint par nos yeux et embrassé par les conceptions de nos esprits. Il s’isole des créatures par Sa pérennité, de même façon que les créatures s’isolent de Lui par leur temporalité. Ainsi celui dont les qualités sont telles, comment peut-on chercher le chemin qui mène à Lui ? Puis il pleura et récita :

« Et je leur dis : Mes amis, voyez le soleil ; sa lumière

Est proche ; mais pour l’atteindre, qu’il y a loin ! 40 »

Et s’il y a loin, c’est que ses propres attributs le voilent.

Le Traité de l’Unité affirme nettement :

« Personne ne peut Le voir, sauf Lui (— même). Personne ne le saisit, sauf Lui-même… Il Se voit par Lui-même. Il Se connaît par Lui-même… Autre-que-Lui ne peut Le saisir. Son impénétrable voile est Sa propre Unicité. Autre-que-Lui ne Le dissimule pas. Son voile est Son existence même. Il est voilé par Son Unicité d’une façon inexplicable… » (p. 24.)

Plus concrètement Ibn Al-Arābi formule le paradoxe de la présence-absence qui est le lieu douloureux de la vie mystique :

« C’est un Être puissant, toujours présent en même temps qu’inaccessible et absent, voilé par ses rayons à sa propre lumière, par ses qualités à la compréhension qu’on peut avoir de Lui, par ses Noms divins à sa propre Essence. » (Kh., 129.)

Mais cette occultation est preuve d’amour, car sans elle la lumière ne serait jamais perceptible puisqu’elle nous consumerait :

« J’entendis Abd-al-Wāhid Ibn Kakr dire : “Il les a [63] couverts du Nom et ils ont pu vivre. S’Il leur avait présenté les Sciences de la Toute-Puissance, ils en eussent ressenti du vertige. Mais s’Il leur avait dévoilé la Réalité, ils eussent péri.” »

Selon la parole du Prophète : « Dieu se cache par soixante-dix mille voiles de lumière et de ténèbre ; s’il les enlevait, les fulgurations de Sa Face consumeraient quiconque le regarderait. »

Dans le Śivaïsme, le Seigneur, afin de voiler sa lumineuse Essence, cache librement son autonomie ainsi que sa conscience à l’aide de l’énergie de grande Illusion (mahā-māyā) et fait apparaître en son propre Soi homogène comme l’espace une limitation qui s’étend à tous les êtres. Il rétrécit et cristallise ses énergies de toute-puissante liberté, d’omniscience, de plénitude, d’éternité et d’omniprésence, qui, perdant leur infinité, ne sont plus qu’activité fragmentatrice, science différenciée, désir restreint, temps et nécessité causale.

Ainsi revêt-il l’aspect de multiples sujets conscients soumis à l’illusion (māyā), asservis par une connaissance limitée qui ne se situe nullement en Śiva, mais relève de l’individu, lequel, ayant perdu l’intuition du Soi à cause de cette double illusion, se croit limité, imparfait, confond le moi et le Soi.

À ce stade, le grand jeu de l’Amour dans la félicité et dans la surabondance devient l’alternative asservissante. Oublieux de sa gloire native, l’homme sombre dans la confusion ; s’imaginant dépourvu de plénitude, il désire les formes qui en sont privées et se les approprie. Il s’éloigne du sanctuaire de son être et se sépare de la Réalité simple et globale ; au cours d’une quête désespérée au dehors de lui-même, il se perd dans l’agitation, le « désir morcelé »41, le savoir limité dans lesquels les jeux de l’Amour, de la connaissance, de la fécondité de l’action deviennent séparation, ignorance, dispersion, que cette perte soit appelée, selon les traditions, illusion, faute originelle ou voile.

Pour Ibn « Arabî « (Le monde) est à lui-même son propre voile, en sorte qu’il ne peut pas voir Dieu du fait [64] même qu’il se voit ; il ne peut jamais se défaire par lui-même de son voile, tout en sachant qu’il se rattache par sa dépendance, à son Créateur. C’est que le monde ne participe pas à l’autonomie de l’Être essentiel, si bien qu’il ne le conçoit jamais. Sous ce rapport, Dieu reste toujours inconnu, à l’intuition comme à la contemplation, car l’éphémère n’a pas de prise sur cela (c’est-à-dire sur l’éternel). » (Sag., 32.)

Ne voyant pas la lumière toujours présente, nous nous en détournons explique Plotin : Quant à la présence de l’Un qui est conscience, calme, éternel et n’a pas besoin de venir, « s’il n’est pas avec vous, c’est que vous vous êtes détournés de lui… En sa présence vous vous êtes tournés vers son contraire… 42. »

Nous sommes accaparés, en effet, par le multiple, l’appropriation et la temporalité ; ce que Maître Eckhart confirme quand il écrit :

« Ce trésor du royaume de Dieu, le temps l’a caché, et la multiplicité et les œuvres propres de l’âme, bref sa nature de créature. » (P., 311.)

Ruysbroeck, parlant des contemplatifs eux-mêmes, précise lui aussi : « Cette lumière insondable brille sans interruption dans tous les esprits, mais l’homme qui vit ici-bas dans le temps s’embarrasse souvent d’images, de sorte qu’il ne peut pas toujours, au moyen de cette lumière, contempler actuellement la Suressence et y plonger son regard. » (R., 151.)

Plus simple, Attar déplore :

« C’est toi le souverain, au commencement et à la fin. Mais, hélas, l’homme voit double.

Au lieu de un, tu vois deux, au lieu de deux, tu vois cent…

Doué à l’origine d’une essence merveilleuse, tu as rapiécé de haillons ta robe de satin. » (Antho., 35-36.)

Une même allégorie pour les Śivaïtes et les soufis, celle du théâtre d’ombres, illustre de quelle manière un rideau — l’écran — permet à la fois de cacher et de révéler la Réalité.

Ibn al-Fāridh écrit à ce sujet des stances aussi belles [65] que secrètes sur l’unique acteur qui fait mouvoir à sa guise des marionnettes derrière un écran transparent, éclairé de l’intérieur. Les spectateurs, assis à l’extérieur, de l’autre côté de l’écran et dans l’obscurité, perçoivent les ombres projetées sur l’écran par les marionnettes.

Derrière ce voile mystérieux, l’unique acteur reste invisible ; c’est pourtant lui qui exhibe les actes variés aptes à provoquer chez les assistants maints sentiments ou réactions.

Le montreur de marionnettes est l’âme ; l’écran, le corps ; les ombres sont les phénomènes. Les marionnettes font comprendre comment cohabite ce qui est opposé par nature, comment la vie se manifeste par son contraire : « Muettes, elles parlent, inertes elles se meuvent, sans lumière propre elles se manifestent clairement. » (V. 681.)

L’écran suggère à la fois l’intérêt, la nécessité et l’inconsistance de l’obscurité du voile, quel que soit le degré d’obscurité ou de séparation qu’il crée.

Les ombres qui se détachent sur l’écran, centre du spectacle, protègent de la lumière sur le fond de laquelle elles se détachent ; la transparence du voile, en revanche, guide vers elle ; et, le moment venu, écran et ombres s’évanouissent sans laisser de trace tandis que seul se révèle, tout lien délié, le montreur de marionnettes.

C’est pourquoi Ibn al-Fāridh recommande : « Ne néglige pas entièrement le jeu des ombres. » « Ne te détourne pas avec mépris… de l’illusion et de l’irréel. Car dans le sommeil de l’illusion, l’apparition des ombres te mène vers ce qui t’est montré à travers un voile transparent. » (V. 677 à 679.)

Il développe un parallèle entre le montreur de marionnettes et sa propre âme :

« Ainsi j’ai laissé tomber entre moi et Moi-même le voile qui obscurcit l’âme dans la lumière de l’obscurité. » (707.)

« Ses marionnettes étaient les formes par lesquelles, à l’aide d’un écran, il déployait son action ; elles s’annihilèrent et disparurent lorsqu’il se révéla.

« Et mon âme lui ressemble quant à l’action, car mes impressions sont comme les marionnettes et le vêtement corporel est mon écran. » (711-712.)

« Dès que j’ai eu écarté de moi cet écran, mon âme m’est apparue sans aucun voile.

« Déjà le soleil de la contemplation s’était levé ; toute existence en était illuminée, et en moi les nœuds de l’attache des sens étaient défaits. » (713-714.) [66]

« Je me tournai alors pour répandre la surabondance de ma grâce sur tout être créé, selon les temps et les circonstances.

« Et si je n’étais voilé par mes attributs, les objets en qui je me manifeste seraient consumés par la splendeur de ma gloire. » (716-717.)

Et le poète conclut :

« Tout ce que tu vois est l’acte d’un seul

Dans la solitude, mais il est bien voilé.

Il suffit qu’il soulève l’écran

et aucun doute ne subsiste.

Les formes évanouies, Lui seul est partout.

Et toi, illuminé, tu sais que par sa lumière,

Tu découvres ses actes dans l’obscurité des sens43. »

Comment résister à la magie d’une telle simplicité ; comment ne pas espérer quand tout devient si léger ? Il suffit qu’il soulève l’écran !

De cette allégorie on peut rapprocher celle du danseur qu’utilisent souvent les Śivaïtes. Par le spectacle de sa danse Śiva disperse les ténèbres de l’ignorance, piétine les liens des êtres enchaînés et les délivre.

L’unique acteur, le Soi, déploie en dansant la pantomime universelle sur la paroi immuable de sa Conscience. La scène où il pose les pieds et exhibe le grand jeu cosmique est son propre cœur, le soi intérieur. Sur l’écran lumineux, les mouvements de sa danse se détachent en ombres mouvantes — les apparences de la Réalité — si bien que par son jeu l’écran de lumineuse conscience reste caché.

Dans la joie débordante qu’il éprouve à montrer au public la pantomime de la transmigration, il éveille par la subtilité de son jeu une profonde impression chez les spectateurs, à savoir les organes.

Parmi les assistants, certains, victimes du jeu divin dont les reflets cachent l’écran, ne s’intéressent qu’aux ombres mouvantes et ignorent la présence de l’acteur. D’autres dont l’intuition est bien exercée ne la décèlent qu’à des moments privilégiés. Quant au yogin doué de Science mystique, il se reconnaît identique à l’acteur divin, il [67] prend conscience de sa véritable Essence, le Soi ; il est à la fois spectateur et danseur.

Cachée aux ignorants, son essence rayonne à ses propres yeux. Il vaque à ses occupations tout en sachant que son activité se déroule à l’intérieur de la Conscience divine, il joue ses rôles, mais n’en est pas dupe. Libre et détaché, il prend joyeusement part au grand jeu cosmique des ombres et des lumières.

L’allégorie Śivaite évoque un niveau d’expérience sans doute supérieur à celui du théâtre d’ombres. Ici l’écran n’est pas un voile à enlever, il est au contraire la paroi lumineuse de la Conscience ; nul ne doit le soulever, il suffit de se rendre à l’évidence de sa lumière.

Mais qu’il s’agisse des ombres ou du danseur, c’est à travers les rôles que l’on assume et dont on est victime que l’on prend conscience de Soi : c’est grâce à l’écran qu’on perçoit la Lumière.

Dans l’obscurité la plus profonde, sous les voiles les plus épais, l’Essence est toujours là, réalité foncière de toute chose, notre nature même.

Résidant dans notre cœur, elle illumine toute notre vie sans elle nous serions insensibles, aveugles, et aucune expérience ne serait possible.

Pour les Śivaïtes la lumière du cœur reste toujours présente ; comme un sirop en se cristallisant garde sa saveur sucrée, elle conserve sa douceur en dépit de la fragmentation ou de la solidification de la Conscience à travers les différentes étapes de la manifestation. (P.S., v. 26.)

De même pour Ruysbroeck tout homme est suspendu à l’unité divine, et s’il s’en détachait, il tomberait dans le néant, mais par la dissemblance ou le péché, il est privé de la béatitude ou de la fécondité qu’elle engendre.

Et pourtant cette béatitude est toujours disponible, comme l’exprime Denys :

« Dans sa bonté, la Lumière divine ne cesse jamais de s’offrir aux yeux de l’intelligence, c’est à eux qu’il appartient de la saisir, car elle est là et toujours divinement prête au don de soi-même. » (D., 257.) [69]

Ce n’est pas le moindre de nos paradoxes que de vivre privés ou séparés de ce qui est là, de ce que nous sommes ou de ce que nous voyons sans savoir que nous le voyons.

Détenteurs d’un trésor oublié, nous vivons dans le dénuement :

Śiva, pure Lumière, évidence même, conscient de soi et par soi « ne brille-t-il pas comme sujet percevant dans le cœur de tous les êtres ? Oui, répond Abhinavagupta, mais bien qu’il y brille, il n’est pas véritablement appréhendé, assimilé de façon intime par le cœur, et ce qui n’est pas assimilé par le cœur, même existant, c’est comme s’il n’existait pas, ainsi les feuilles et l’herbe (du chemin pour quelqu’un) qui passe sur un char44. »

C’est parce qu’il saisit dans son cœur ce qui est perpétuellement là, en effet, que le mystique peut en jouir ; par cette seule saisie intime, il diffère de l’homme ordinaire. Et l’entrée dans le cœur n’est autre que la bienheureuse stupeur de celui qui s’avise de ce qui est évident depuis toujours.

Faut-il préciser qu’il ne s’agit point ici du cœur sensible ou affectif, mais de ce lieu qui, au plus intime de nous-mêmes, échappe à toute forme de pensée ou de sentiment, point central qui connaît et qui sent à la fois, et que les sūfī définissent comme le lieu de coïncidence de l’être et de la connaissance.

.

« Toujours nouveau et secret45,

Ancien et universellement connu,

Ce cœur incomparable fulgure

De lui-même en de suprêmes irradiations. »

.

Et Rūmî chante :

« J’ai cherché une âme dans la mer Et j’y ai trouvé un corail

Sous l’écume à mes yeux

Un océan se déploya.

Dans la nuit de mon cœur Le long d’un chemin étroit

J’ai creusé ; et la lumière a jailli

Une terre infinie de jour. » (Arb., 137.) [70]

En ce lieu jaillit, il est vrai, l’expérience de celui qui touche ou goûte à ce qu’il nomme le Soi ou le divin. Car il s’agit, en effet, d’une connaissance concrète qui ne peut être assimilée à une découverte intellectuelle ou à une banale introspection ; on la reconnaît à ce qu’elle « met l’apaisement dans le cœur », comme le note H. Corbin qui distingue deux connaissances du divin : « l’une par la créature » celle des philosophes et des théologiens, l’autre par la « créature dans le divin ». Cette dernière, d’ordre contemplatif, « explore le fond des attributs de l’âme » (Im., 234, n. 81).

Prise de conscience immédiate de la présence divine, cette connaissance abolit tous les doutes. Elle est éprouvée dans une rencontre où le secret de la créature et celui de la divinité sont simultanément vécus dans une expérience unique. « Certes, on peut connaître une Essence (dhat) éternelle, mais on ne sait pas qu’elle est Dieu, jusqu’à ce que la reconnaisse quelqu’un qui l’éprouve comme son Dieu… L’Être nécessaire que la philosophie isole avec ses attributs dont résulte le concept de divinité, ce n’est pas Dieu. » (Im., 229, n. 60.)

Cette rencontre bouleverse la connaissance ordinaire : « Quand tu es entré dans mon paradis, alors tu es entré en toi-même… et tu te connais d’une autre connaissance, différente de celle que tu avais quand tu connaissais ton Seigneur par la connaissance que tu avais de toi-même » dit Ibn « Arabî (Im., 101).

Et elle change l’orientation de tout l’être, met en suspens la dispersion dans le temps et l’espace, touche le voile le plus intime, révélant « l’Aimé… plus proche de l’amant que sa veine jugulaire ». « Proximité si excessive », glose Henry Corbin, « qu’elle commence justement par être un voile. C’est pourquoi le novice encore sans expérience spirituelle, dominé par l’Image qui investit tout son être intérieur, s’en va pourtant la chercher au-dehors de lui-même, en une quête désespérée de forme en forme du monde sensible, jusqu’à ce qu’il revienne au sanctuaire de son âme, — s’aperçoive que l’Aimé réel est tellement intérieur à son être qu’il ne cherche l’Aimé que par l’Aimé. » (Im., 119.)

En un mot, cette saisie par le cœur rend évidente au cœur du mystique la réalité de Dieu.

Sur quoi repose la vraie possession de Dieu, demande Maître Eckhart et il explique lui-même :

« Elle repose sur le sentiment du cœur » et non pas sur une idée, car « on [71] doit avoir un Dieu réel, qui est élevé au-dessus de la pensée de l’homme et de tout le créé. Ce Dieu ne disparaît pas, à moins qu’on ne s’en détourne volontairement.

« Qui a ainsi Dieu, essentiellement, celui-là seul prend Dieu divinement et Dieu rayonne devant lui à travers toutes choses : toutes lui donnent le goût de Dieu, dans toutes Dieu se reflète en lui… »

Mais, ajoute Eckhart plus loin : « il faut pour cela… une conscience éveillée, vraie, agissante, sur laquelle l’âme doit faire fond en dépit des choses et des gens. » (P., 165.)

Si les images, les doctrines varient avec les traditions évoquées pour décrire cette expérience simple, mais fondamentale, toutes, cependant, la rattachent à ce qu’elles nomment la grâce, sur les caractéristiques de laquelle elles sont unanimes.

Pour toutes, en effet, c’est la grâce et elle seule qui confère à l’éveil de l’âme son caractère libre, gratuit et spontané ; car cet éveil échappe à tout ce qui est détermination, effort, intention ou mérite.

Sous forme de motion, incitation, touche, attraction ou irradiation, elle opère dans l’intime du cœur :

« L’irradiation de la grâce de Dieu touche et meut promptement du dedans l’homme intérieur, et cette prompte motion est la première chose qui nous rend voyants. » (R., 239.)

C’est elle qui révèle ou rend perceptible l’orientation intime du cœur à laquelle s’associe étroitement son action. De cette intimité naît le feu d’amour ou de connaissance dont la force ne cesse de grandir.

À son propos, Ruysbroeck parle de rencontre de l’époux, il l’associe à ce qu’il nomme la « conversion amoureuse » et aux exercices intérieurs qui en découlent. La grâce ou la lumière surnaturelle « constitue, dit-il, un premier point, et de là résulte le second, lequel a trait à ce qui vient de l’âme : il s’agit d’une libre conversion de la volonté vers Dieu, laquelle s’effectue en un moment du temps ; c’est alors que naît la charité dans l’union de Dieu et de l’âme. Ces deux points dépendent si étroitement l’un de l’autre que l’un ne peut s’effectuer sans l’autre. Lorsque Dieu et l’âme s’unissent dans l’unité de l’amour, alors Dieu donne sa lumière de grâce au-dessus [72] du temps ; et l’âme se tourne librement vers Lui, fortifiée par la grâce, en un bref moment du temps ; c’est alors que naît la charité dans l’âme, de Dieu et de l’âme elle-même. » (R., 189.)

De même, les sūfī décrivent l’interaction subtile de « l’irradiation divine » et de ce qu’ils désignent comme « prédisposition du cœur ». T. Burckhardt, exposant la doctrine d’Ibn « Arabî, explique ainsi l’un de ses aspects :

« La prédisposition du cœur… ne peut être connue en dehors de l’irradiation divine.., c’est l’irradiation qui actualise la prédisposition… (qui) comme telle reste “la chose la plus cachée qui soit” (Ibn “Arabî)… Il n’y a donc rien dans la réceptivité du cœur qui ne soit pas la réponse à l’irradiation ou révélation divine, dont elle subit tour à tour les fulgurations ; celles-ci varient suivant les divers “aspects” ou “noms” de Dieu, et ce processus ne s’épuise jamais ni du côté de l’irradiation divine, qui est essentiellement inépuisable, ni du côté de la plasticité primordiale du cœur. » (Doct., 109-110.)

Dans cette collaboration intime de la grâce et du cœur, tous les mystiques proclament unanimement que c’est toujours la grâce qui a l’initiative. Là, réside en effet un aspect essentiel de l’expérience décrite.

Śiva prend l’initiative en accordant sa grâce, il inspire l’amour et l’amour s’éveille, puis grâce et amour forment un cercle sans fin, l’amour appelant la grâce et la grâce, l’amour : « Tu n’es satisfait, Seigneur, que par l’amour et il n’y a d’amour que si tu es satisfait. Toi seul sais comment porter remède à ce cercle vicieux », dit Utpaladeva (XVI. 21.).

Dans le Sermon sur la naissance éternelle, Maître Eckhart dit :

« Tu voudrais bien être préparé en partie par toi, en partie par lui ; cela pourtant n’est pas possible. Si vite que tu puisses jamais penser ou concevoir la préparation, Dieu est toujours déjà là avant. »

Dieu, poursuit-il, se tient toujours à la porte du cœur, attendant qu’on lui ouvre.

« Maintenant tu pourrais dire : Comment cela se peut-il ? Je ne le trouve pourtant pas. Écoute ! Le trouver n’est pas en ton pouvoir. Bien plus : cela est dans le sien. S’il lui plaît, alors il se montre, et il peut aussi se cacher s’il le veut. » (Pf., 27-28.)

Et n’est-ce pas pour cette même raison qu’un sūfī, à peu près son contemporain, Ibn « Atā » Allah d’Alexandrie, chantait [73] :

« O Dieu, cherche-moi au nom de ta Miséricorde pour que je vienne à Toi ; attire-moi par ta Grâce pour que je retourne vers Toi. » (Arberry, p. 102.)

De cette grande liberté divine, ne nous plaignons pas : elle est notre seule chance d’échapper aux limites de notre raison, de notre effort et de notre faiblesse, comme le suggère la prière de Dhou’l-Noun l’Égyptien :

« O Dieu, notre Dieu… C’est toi qui envoies à tes créatures une provision de force et de puissance. Tu fais agir les êtres selon ta volonté : ni la faiblesse, ni la sotte ignorance, ne peuvent mettre un obstacle à ton action ; ni la privation, ni la surabondance d’une qualité quelconque ne peuvent la modifier. » (Kh., p. 43.)

Avec la grâce naît la double conscience de la lumière et de l’écran, mais aussi le désir unique de la pure lumière désormais pressentie ou entrevue, « Cette Lumière secourable qui est à l’origine de toute naissance ». (Rūmî, Antho., 16.)

Aussi quand elle se manifeste, commence une vie nouvelle dite vie surnaturelle ou vie de la grâce, « vie intermédiaire, selon Ruysbroeck, entre le sentiment d’être en nous-mêmes et celui d’être Dieu » jusqu’à ce que le mouvement d’amour qu’elle ne cesse de nourrir et d’intensifier nous ait ramenés « à l’unité de laquelle nous sommes issus en tant que créature et au sein de laquelle nous demeurons essentiellement » écrit Ruysbroeck.

En réalité il n’y a que l’Essence, mais nous parlons de la grâce quand, au cœur du voile, nous percevons son irradiation, ou quand, après l’avoir touchée, nous retombons dans l’obscurité du voile, mais en bénéficiant des effets du dévoilement.

Lorsqu’il n’y a plus de jeux d’ombres et de lumières, il n’y a plus de grâce ; ne demeure que la Pure Lumière, l’unique Lumière que nous sommes devenus. La grâce s’est évanouie dans la Gloire.

Le propre de la grâce est de disparaître sans laisser de traces puisqu’elle n’a pour effet que de rendre les choses à leur vraie nature, à leur origine en dissolvant les voiles ou [74] les conditions limitatives, ignorance ou péché qui, en fait, s’évanouissent dès qu’apparaît la Réalité :

« Dans un cœur contracté, l’illumination s’est transformée en ignorance. Que cesse la contraction et la nature propre resplendit » peut-on lire dans le treizième chapitre du Tantrāloka.

C’est précisément la manière dont cesse la contraction qui caractérise l’action de la grâce et conduit à distinguer les différentes voies mystiques.

Pour Abhinavagupta une double manière met fin aux conditions limitatives, selon qu’elle est paisible et progressive ou violente, instantanée et liée « à un appétit pour tout dévorer, tel un feu ardent et ininterrompu »46.

De son côté Jîlî note que ces conditions disparaissent soit par un aperçu qui atteint l’Essence, soit par ce qui jaillit spontanément de celle-ci (p. 80). Et les sūfī distinguent deux modes d’approche vers Dieu : le premier est un processus graduel d’état spirituel en état spirituel par assimilation de qualités divines qui deviennent objet de contemplation. Attributs, noms, qualités offrent un accès à la connaissance de Dieu, mais, en raison de leur multiplicité, ils ne peuvent conduire à l’Essence. La seconde approche est immédiate, sans progression, par-delà tout état, elle se réfère « au Soi de l’homme, à son essence intime qui s’identifie mystérieusement à l’essence divine » (H. J., 12).

La seule manifestation de la Splendeur est délivrance.

Deux premières voies correspondent à la disparition paisible, progressive, par aperçu, des conditions limitatives47, elles sont dites de perfectionnement, tandis qu’à la maturation violente, à ce qui jaillit spontanément de l’Essence, correspond une voie de l’instantanéité, voie divine ou de la volonté. Quant à la non-voie, étant intemporelle, elle transcende voie et grâce.

Śivaïtes et sūfī font appel à une même illustration pour montrer que le monde objectif n’est qu’une parcelle congelée de la Conscience ou de la Réalité : « O Bien-aimée ! celui qui dans les livres sacrés ou de la bouche d’un maître [75] apprend ce que sont l’eau et la glace n’a plus de devoir à accomplir. Cette (présente) naissance sera pour lui la dernière. » (S.S.v., p. 88.)

Celui qui a percé le mystère de l’eau et de la glace a compris en effet comment l’eau de la Conscience indifférenciée se solidifie, et comment la glace de la conscience empirique se liquéfie à nouveau ; il est libre, il sait que l’eau et la glace ne font qu’un.